WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !

ももいろクローバーZの使命

5月に「ももいろクローバーのことばかり考えている」という記事を投稿してからも、相変わらずももいろクローバーZのことばかり考えています。

ももいろクローバーZは幾多の困難を乗り越えて目覚しい成長を遂げました。

百田夏菜子(赤)は声とまなざしにますます説得力を増し、玉井詩織(黄)はぐんぐん大きくうるわしくなり、佐々木彩夏(ピンク)はプロとしてたのもしくなり、有安杏果(緑)は歌声にソウル(魂)が宿り、高城れに(紫)は予測不能になりました。

2011年のももいろクローバーZの活動はドキュメンタリーのまとめられるべきだと思いますよ。

10年後ぐらいにドキュメンタリーで振り返りたいです。もっとも10年後のももいろクローバーZを想像するのは怖いですが‥‥。

2011年3月11日、大地震、大津波、そして福島の原子力発電所の事故のあと、東北・関東の広い範囲にわたって計画停電が実施されました。

そのころ、1年以上前に発売されたももいろクローバーのシングル曲『未来へススメ!』がYoutubeで「ヤシマ作戦応援ソング」というタイトルをつけられて多くの人に何度も聞かれる事態が起こりました。「ヤシマ作戦」とはアニメ「新世紀エヴァンゲリオン」に由来する、ネットの住人たちによる、節電協力を呼びかける運動です。

星屑の輝きで暗い闇照らして行ける

迷わずに進めばいい 風を切り 光の矢を放て!

どんなどんな困難でも

きっときっと立ち向かえる

一人じゃ挫けそうでも助け合えば大丈夫!

(未来へススメ!)

「未来へススメ!」は、もとの歌の趣旨から少々ずれて、今では復興応援ソングにしか聞こえません。

4月10日の早見あかりがグループから脱退した重要なコンサート「中野サンプラザ大会 ももクロ春の一大事 ~眩しさの中に君がいた~」では、「 強いニッポン、未来へススメ!」と書かれたフラッグが掲げられました。

そしてその日、グループ名に「Z」がつきました。

グループ名称が変わったのだから、たぶんグループの意味(目的)だってちょっと変わったんだと思います。

5月14日、ももクロは急遽被災地である仙台でフリーライブを敢行しました。

そこで初披露された『Z伝説~終わりなき革命~』で、ももいろクローバーZの「使命」がとうとう公にされました。

わたしたち泣いている人に何ができるだろう

それは力いっぱい歌って踊ること

よっしゃやんぜー!

われらはアイドル! 週末ヒロインももクロ!!

こぶしに握れ! 涙ぶちのめすぜ

(Z伝説~終わりなき革命~)

歌でみんなを笑顔にすること、悲しみと戦うこと、幸福にすること、つまり日本を救うことがももいろクローバーZの使命なのです。この少女たちはヒロイン(戦士)なのです。

戦隊ヒーローのパロディでふざけている風? 笑ってもらうことも重要な使命です。

彼女たちは本気でみんなの笑顔のために戦っています。それはもう必死です。7月3日 ZeppTokyoでの1日で3部公演、合計6時間を全力で歌い踊りまくった壮絶な姿を見るとそう思わずにはいられません。

参考:山里亮太が語るももクロZeppTokyo 7/3ドキュメント

8月27日に発売されたファーストアルバム『バトルアンドロマンス』の最後に収められたボーナストラック『ももクロのニッポン万歳!』で、日本中をジェット機で飛び回るぜ!と彼女たちは宣言します。その歌の中で彼女たちが最後に赴くのは東北です。

(僕は10月に「ももクロのニッポン万歳!」の東北パートの歌詞をゼッケンに書いて、流山ロードレース大会に参加しました。)

日本ヤバイです。ももクロちゃんなんとかしてください!

ももクロはそんな大役をひょいとひょいとひょひょいと引き受けてくれて、夏、秋、冬と、本当に日本中を飛び回りました。

そして歌のメッセージ、体力を使い切る全力のライブ、テレビやラジオなどのメディアでのはつらつとした言動、そして日々成長する姿を見せることによって、僕たちを感動させ勇気付けてくれました。

2011年11月23日に、ももいろクローバーZの新しいシングルCD『労働讃歌』が発売されました。

労働のプライドを今こそ歌おうぜ!

全員で叫べば勝てるかもしれないぜ!

(労働讃歌)

ももクロは宣言します。これから歌うのは「労働」の歌であり、そして戦いなのです。

今や運命は 我らにかかった

上の連中は サッサと逃げちまった

(労働讃歌)

僕は福島原発で冷温停止目指して今なお戦い続けている労働者たちに思いを馳せました。まさに今日本の運命は彼らにかかっています。彼らの過酷な戦いはあの日からまだ続いているのです。

宇宙弾丸列車 作るくらい大仕事、

地球片隅で目立たない戦い

勝ち目はあるのかって?見くびられてんじゃないの?

やることやるだけさ 労働For You

(労働讃歌)

震災以後、僕たちは生き方、考え方を見つめ直さずにはいられません。

今僕たちにできることは何だろう。

まずは目の前の自分の仕事を、家族や恋人や友人のために日々全うすることなのではないでしょうか。こつこつと。

働くと

働くと

君に会う時うれしいし

働くと

働くと

君の笑顔が見れるし

「労働For You」。それが「強い日本」を「未来へススメ」る方法かもしれません。

そしてももクロも働きます。ヒロインの仕事を全うします。

働こう

働こう

ビッカビカに輝け!

働こう

働こう

必ず 誰かが 助かってくれてる

それがプライド

労働For You あ~は~ん

『労働讃歌』は彼女たちが自分の使命を歌った歌でもあるのです。

僕たちは少女たちにたいへんな重荷を背負わせてしまいました。

せめて、彼女たちが自分のプライドを実感し、今の活動が彼女たち自身の糧になることを願ってやみません。

労働の喜びを今こそ歌おうぜ!

全員で叫べば見えるかも知れないぜ!

プライドとハートでガッツリ労働For You & Myself

じつに

関連エントリー:2011.05.11 ももいろクローバーのことばかり考えている

有名人墓のメッカ 青山霊園1種ロ8号1~14側に眠る方々家紋一覧

都内、及び近郊の様々な墓所を回って有名人の家紋の撮影をするのが、ここ数年の楽しみとなっています。

そうした墓所の中でも、有名人、偉人比率が最も高いエリアが、知る人ぞ知る青山霊園1種ロ8号1~14側です。

本日は、そこに眠る人々の家紋一覧を作ってみました。

超大物の吉田茂元首相の墓が移転してしまったのは残念ではありますが、それでも壮観さは健在です。

青山霊園の近くにオフィスのある方々、お昼休みなどに立ち寄られてはいかがでしょうか。

|

松田正久。1847年5月25日 – 1914年3月4日、政治家。 肥前国小城郡牛津に小城藩士横尾只七の次男として生まれた。陸軍省に入省。欧州留学後に佐賀にて自由民権運動に参加し自由党に入党。『東洋自由新聞』を創刊。大蔵大臣、文部大臣、法務大臣などを歴任。三つ目結い紋。 |

|

|

林董。1850年4月11日 – 1913年7月20日、外交官、政治家。 下総国佐倉藩の蘭医・佐藤泰然の子として生まれ、幕府御典医・林洞海の養子となる。香川・兵庫の県知事、ロシア・イギリスの駐在公使、外務大臣、逓信大臣などを務めた。ロンドンで日英同盟に調印。源氏車紋。 |

|

|

松室致。1852年1月22日 – 1931年2月16日、政治家、教育者。 小倉藩藩士の長男。読みは、まつむろいたす。桂内閣で司法大臣となり司法界の粛清を行う。後に貴族院議員、枢密顧問官を歴任。治安維持法への死刑・無期懲役追加に反対した。法政大学の学長を長く務めた。丸に桔梗紋。 |

|

|

頭山満。1855年5月27日 – 1944年10月5日、国家主義者。 福岡県出身。玄洋社の総帥。右翼の巨頭・黒幕的存在。孫文、蒋介石、ラス・ビハリ・ボースら日本に亡命した革命運動家らに援助を行う。アジア主義の立場で活動した。日韓併合の際、奔走するも植民地化の状態には幻滅した。五三桐紋。 |

|

|

犬養毅。1855年6月4日- 1932年5月15日、政治家。 備中国賀陽郡庭瀬村で大庄屋・郡奉行を務めた犬飼源左衛門の次男。若槻禮次郎内閣が崩壊したため反対党(立憲改進党)の総裁として第29代内閣総理大臣に就任する。五・一五事件で凶弾に倒れる。嘴合わせ三つ雁金。 |

|

|

珍田捨巳。1857年1月19日 – 1929年1月16日、外交官、侍従長。 弘前藩士珍田有孚の長男として弘前で生まれる。皇太子(のちの昭和天皇)の訪欧に際して訪欧供奉長となる。日露戦争後の講和条約締結交渉で小村寿太郎を補佐する。裕仁親王が即位3か月後に侍従長に就任。抱き稲紋。 |

|

|

島村速雄。1858年10月26日 – 1923年1月8日、海軍軍人。 高知県出身。土佐藩の郷士・島村左五平と妻・鹿子の間に生まれる。第四艦隊司令官、海軍兵学校校長、海軍大学校校長、海軍教育本部長、海軍大将を歴任。「天性的に度量のある人物」といわれた。丸に変り三つ蔓蔦紋。 |

|

|

加藤高明。1860年1月25日 – 1926年1月28日、外交官、政治家。 尾張藩の下級藩士・服部重文、久子の次男として出生。正二位 大勲位 伯爵。第24代内閣総理大臣となり、首相在任中に治安維持法、普通選挙法を成立させ日ソ基本条約を締結。ソ連と国交を樹立させる。六つ唐団扇紋。 |

|

|

八代六郎。1860年1月25日 – 1930年6月30日、海軍軍人。 愛知県犬山市出身。地主、松山庄七の三男。水戸藩浪士・八代逸平の養子となる。日露戦争勃発までの5年間、最前線を歴任。最終階級は海軍大将。NHKドラマ『坂の上の雲』では片岡鶴太郎が演じている。折敷に三の字紋。 |

|

|

牧野伸顕。1861年11月24日 – 1949年1月25日、政治家。 大久保利通の二男として生れたが、生後間もなく利通の義理の従兄弟にあたる牧野吉之丞の養子となる。茨城県知事、文部大臣、農商務大臣、外務大臣を歴任。第一次世界大戦後のパリ講和会議に次席全権大使として参加。丸に三つ蔦柏紋。 |

|

|

加藤友三郎。1861年4月1日 – 1923年8月24日、軍人、政治家。 広島市大手町出身。広島藩士・加藤七郎兵衛の三男。最終階級は元帥海軍大将。ワシントン会議には日本首席全権委員として出席。第21代内閣総理大臣時代にはシベリア撤兵・軍縮の実施などの重要な課題を遂行。蛇の目紋。 |

|

|

本野一郎。1862年3月23日 – 1918年9月17日、外交官、政治家。 肥前国佐賀生まれ。父は読売新聞創業者の本野盛亨。弟に化学者・早稲田大学教授の本野英吉郎がいる。外務省に入りフランス公使、ロシア公使、ベルギー公使を歴任。寺内内閣で外務大臣となる。丸に蔦紋。 |

|

|

伊集院彦吉。1864年7月22日 – 1924年4月26日、外務大臣。 薩摩藩出身。妻の芳子は大久保利通の長女。釜山領事、仁川領事、イタリア特命全権大使、パリ講和会議全権委員、外務省情報部部長、関東長官を経て、第2次山本内閣外務大臣となる。勲一等旭日桐花大綬章受章。丸に三方剣花菱紋。 |

|

|

岸清一。1867年8月3日 – 1933年10月29日、IOC委員。 松江雑賀町に松江藩の下級武士岸伴平の次男として生まれる。法曹界の重鎮であり特に民事訴訟法の権威であった。国際オリンピック委員会委員に就任し死ぬまで務めた。東京都渋谷区の岸記念体育会館にその名を残す。五三桐紋。 |

|

|

清水澄。1868年9月27日 – 1947年9月25日、憲法、行政法学者。 石川県金沢市出身。宮内省及び東宮御学問所御用掛となり、大正天皇、昭和天皇に憲法学を進講した。最後の枢密院議長として新憲法の審議に尽力したが日本国憲法が施行された直後に入水自殺をした。折入り角に右一つ丁子紋。 |

|

|

白川義則。1869年1月24日 – 1932年5月26日、陸軍軍人。 松山藩士白川親応の三男として出生。上海派遣軍司令官、関東軍司令官、陸軍大臣、軍事参議官等を歴任。上海での天長節祝賀会で爆弾に遭って重傷を負いそれが元で死去する。最終階級は陸軍大将。丸に軸付柏巴紋。 |

|

|

井上準之助。1869年5月6日 – 1932年2月9日、政治家、財政家。 大分県日田市大鶴町に造り酒屋を営む家に出生。第9、11代日本銀行総裁。第二次山本、浜口、第二次若槻内閣の蔵相。浜口内閣で行った金輸出解禁や緊縮財政は世界恐慌のため深刻な不況を招き血盟団事件で暗殺される。九枚笹紋。 |

|

|

浜口雄幸。1870年5月1日 – 1931年8月26日、政治家。 高知県長岡郡に林業を営む水口家に生まれる。大蔵大臣、内務大臣などを歴任した後、第27代内閣総理大臣となる。在任中に金解禁や緊縮政策を断行し、ロンドン海軍軍縮条約を結ぶ。その風貌から「ライオン宰相」と呼ばれた。丸に上付き二つ引両紋。 |

|

|

政尾藤吉。1871年12月8日 – 1921年8月11日、外交官、政治家。 愛媛県大洲出身。藩の御用商人の長男として生まれる。外務省からシャムに派遣され、のちに同国の法律顧問として刑法・民法・商法を起草する。タイ国王より信頼を受け白象第三勲章、王冠大綬章を受ける。丸に隅立て四つ目結い紋。 |

|

|

三土忠造。1871年8月11日 – 1948年4月1日、政治家。 香川県大内郡水主村出身。読みは、みつちちゅうぞう。宮脇姓であったが、三土家に養子入りしたために三土姓を名乗った。文部大臣・大蔵大臣・逓信大臣・鉄道大臣・枢密顧問官・内務大臣を歴任した戦前政界の重鎮。丸に土佐柏紋。 |

|

|

伏見宮博恭王。1875年10月16日 – 1946年8月16日、海軍軍人。 伏見宮貞愛親王王子。議定官、軍令部総長、元帥海軍大将。日露戦争では連合艦隊旗艦三笠分隊長として黄海海戦に参加。艦長や艦隊司令長官を務めるなど皇族出身の軍人の中では実戦経験が豊富。伏見宮裏菊紋。 |

|

|

植原悦二郎。1877年5月15日 – 1962年12月2日、政治家。 長野県南安曇郡明盛村出身。国民主権論を大胆に主張するなど急進的な大正デモクラットとして言論活動を展開した。戦後、日本自由党の結成に参画し第1次吉田内閣の国務大臣として入閣する。改造後は内務大臣。蔦紋。 |

|

|

森恪。1882年2月28日 – 1932年12月11日、政治家。 大阪府大阪市西区江戸掘出身。読みは、もりかく。本名はもりつとむ。日露戦争ではバルチック艦隊の航跡を打電して日本海海戦の勝利に民間から貢献したという。政治家としては軍部と提携し日本の中国侵出に役割を果たす。丸に片喰紋。 |

|

|

丸山鶴吉。1883年9月27日 – 1956年6月3日、官僚。 丸山茂助の四男として広島県沼隈郡松永村に出生。警視庁特高課長、保安課長、静岡県内務部長、宮城県知事、朝鮮総督府警務局長、大政翼賛会事務総長、武蔵野美術学校校長、警視総監を歴任。丸に横木瓜紋。 |

|

|

高須四郎。1884年10月27日 – 1944年9月2日、海軍軍人。 茨城県桜川村出身。知英派で当時の欧米事情に詳しく、五・一五事件の後に、政党政治の崩壊を嘆き日独伊三国軍事同盟や日米開戦に反対。山本五十六や米内光政等、海軍左派勢力からも強く信頼されていた。最終階級は海軍大将。丸に違い鷹の羽紋。 |

|

|

大麻唯男。1889年7月7日 – 1957年2月20日、政治家。 熊本県玉名市出身。東條内閣の国務大臣として初入閣を果たし「東條の茶坊主」と呼ばれた。政党政治家として戦前から戦後にかけて政友本党、立憲民政党、改進党、日本民主党、自由民主党等を渡り歩く。六つ丁子車紋。 |

|

|

山口多聞。1892年8月17日 – 1942年6月6日、海軍軍人。 東京市小石川区に旧松江藩士の山口宗義の子として出生。軽巡洋艦「五十鈴」や戦艦「伊勢」の艦長を歴任。太平洋戦争では真珠湾攻撃に参加。ミッドウェー海戦で戦死。太平洋戦争期の日本海軍を代表する提督。最終階級は海軍中将。檜扇紋。 |

|

まさむね

夏のアニメ③「火垂るの墓」の蛍火はたぶんいまもどこかの濡れた草露につながっているのだ

人それぞれにその人に固有の年中行事がきっとあるだろうと思う。ぼくの場合、一年の終わりにはかならず観たいビデオがあって、たとえばそれは「ゴダールの映画史」になっている。多少の例外はあるけど、大体かならず年末になるとそのビデオ作品を引っ張り出してきて観て来た。あるいは夏になると一回は山下達郎の歌を聞きたくなるといったようなことだ。それは自分にとってのある種の儀式のようなもので、それをしないとどこか落ち着かないといったようなところがある。

人それぞれにその人に固有の年中行事がきっとあるだろうと思う。ぼくの場合、一年の終わりにはかならず観たいビデオがあって、たとえばそれは「ゴダールの映画史」になっている。多少の例外はあるけど、大体かならず年末になるとそのビデオ作品を引っ張り出してきて観て来た。あるいは夏になると一回は山下達郎の歌を聞きたくなるといったようなことだ。それは自分にとってのある種の儀式のようなもので、それをしないとどこか落ち着かないといったようなところがある。

それはさておき、標題のアニメ「火垂るの墓」である。あえて夏アニメと限定すべきアニメでないことは重々承知しているが、特に蛍が出てくる季節性からそう言ったまで。ぼくの夏アニメと銘打った特版のこれが最後となります。

原作は野坂昭如氏の同名小説で、あまりにも有名な有名すぎるアニメといってもいいだろう。1988年、スタジオジブリの制作で監督は高畑勲さん。アニメ版以外にもテレビドラマ版、実写映画版もあるらしいが、いずれもぼくは観ていない。このアニメについては以前あるラジオ番組の女性パーソナリティーの方が自分にとってとにかくアニメの中でのベストであり、何度見てもかならず号泣してしまうと言っていたのを聞いたことがある。

かようにもおそらく多くの人たちがある場面ではきっと涙するだろうし、たとえば包帯姿の母親が出てくるシーンがあるのだが、そのリアルな描写の持つ衝撃度の深さや、物語がおのずから負ってしまっているような言い様のない切なさのようなものをふくめて、作者の意図がどうあれおそらく多くの方が静かに戦争への否を歌っているアニメの代表として取り上げていることにも異論は少ないだろうと思う。

夏になるとTVでも何度か放映されていたように記憶しているが、じつはぼくはちゃんと観てこなかった。今回あらためてビデオを借りてきて観なおした。その悲惨さや戦争の酷さや醜さとか、そういう視点での評価はたくさんなされて来ていると思うので、ここではそういう観点ではあまり触れるつもりはない。むしろ今回の3.11以後との絡みで気になったことを中心に少し書いてみたい。

夏になるとTVでも何度か放映されていたように記憶しているが、じつはぼくはちゃんと観てこなかった。今回あらためてビデオを借りてきて観なおした。その悲惨さや戦争の酷さや醜さとか、そういう視点での評価はたくさんなされて来ていると思うので、ここではそういう観点ではあまり触れるつもりはない。むしろ今回の3.11以後との絡みで気になったことを中心に少し書いてみたい。

ひとつ目は、本作品にも出てくる戦中戦後の焼け跡の景色が、あらためてまさについ先ごろの3.11後の被災地の風景と重なることだ。戦後生まれが多くを占めるにいたった現在、ぼくらの大方にとってどれだけ戦後の焼け跡の光景がリアルに感じ取られていたのか、多くの敗戦体験や言説が語られてはきたが、その実は極めてあいまいになっていたようにも思うのだ。それがこのたびの津波の後の根こそぎの無の光景は、まさにぼくたちに焼け跡の何もない光景がどういうものだったのかをまさにリアルに突き出してきた(だからみんな言葉を失った)のだと思う。

第二の、あるいは第三の、敗戦と形容される所以でもあろう。では今回、ぼくらは何に負けたのか? 自分たちの過信や驕りにか? 戦後築きあげてきたと思ってきた日本という堅固なシステム(幻想)のその実のいい加減さに負けたのか? いまそれに答え得る回答をぼくは持っていない。

だが、そこから更にいえば上記の焼け跡にないものがたぶん3.11以後にひとつあると思うのだ。それは放射能汚染後の避難区域の世界だ。たしかに原爆直後の広島や長崎の光景はある。だが、それらは原子爆弾投下というある意味で可視の爆発(閃光)後の焼け跡だった。

今回は原発事故という可視の出来事はあったが、どちらかというとむしろ放射能汚染事故という不可視の領域に近いようなアクシデントに起因していたように思われるのだ。つまり何が起きているのかいまだによく分からないという意味でも。それによってもたらされた避難区域の世界は地震等の被害はあるにせよ、家も道路もそれまでの日常となんら変わりないようでありながら、いわばそこに住む人だけがいなくなった(強制移住させられた)世界だ。見えない放射能が示す異常値によってだけ、かろうじて生命にとって危ないことが指摘されるような世界。

その収束がいったいいつになるのか、いまだまったく見通しが立っていないなかで、ぼくら日本人が長い責め苦を見守らなければならないというだけでも戦後まったく初めての経験。同じような焼け跡後の焦土のようにみえても、ぼくには「火垂るの墓」の焦土(主人公の清太が動き回る世界)のほうがまだ人間的だし将来に希望を託すことができたように思う。それは東京が空襲にあった後の焼け野原も同様だろう。人々には生活の大変さが依然残っていたとしても復興への希望もまたあったはずだから。だが、放射能汚染の避難区域で人はほんとうに希望を託すことができるのだろうか? ぼくはいま何も答えることはできない。

ふたつめは、主人公の清太と妹の節子が母を失って、その最後にはふたりだけの生活(盗みも入れた自給自足)に入ってゆき、やがて節子が衰弱死してゆくことになるのだが、そこにいたるある種の違和感のようなものについてである。親戚のお世話になりながら、やがて居心地が悪くなり(邪険さもあり)、家出して二人だけの王国のような世界で自活してゆくのだが、次第に衰弱に見舞われてゆくシチュエーションのなかでそこに救いの手をさし伸ばす大人がひとりも現れてこなかったのはなぜなのだろうか?

ふたつめは、主人公の清太と妹の節子が母を失って、その最後にはふたりだけの生活(盗みも入れた自給自足)に入ってゆき、やがて節子が衰弱死してゆくことになるのだが、そこにいたるある種の違和感のようなものについてである。親戚のお世話になりながら、やがて居心地が悪くなり(邪険さもあり)、家出して二人だけの王国のような世界で自活してゆくのだが、次第に衰弱に見舞われてゆくシチュエーションのなかでそこに救いの手をさし伸ばす大人がひとりも現れてこなかったのはなぜなのだろうか?

戦中戦後とはいってもまだまだ前近代的な意識?(家とか大家族主義とか郷土意識とか云々)も色濃く残っていたはずであり、もう少し鷹揚な大人たちが登場してきてもよかったように思うのだが。たとえ他人の子供であっても一緒に育ててくれる大人たちがひとりくらい出てきてもよいようにも思う(黒澤明監督の「羅生門」の最後で志村喬演じる男がたしかそうしたように?)が、描かれるのはどこまでも無関心で利己的な大人たちの姿のほうが中心になっている。

主人公の清太はそうした利己的な大人たちの世界を嫌って、ある意味純真無垢な自分たちだけの王国を樹立して生きることを選んだようにも思えるのだが、それは原作でもそうなのか、あるいはアニメがそこを強調しているのか、その辺は原作を読んでいないぼくにはよく分からないところだ。

主人公の清太はそうした利己的な大人たちの世界を嫌って、ある意味純真無垢な自分たちだけの王国を樹立して生きることを選んだようにも思えるのだが、それは原作でもそうなのか、あるいはアニメがそこを強調しているのか、その辺は原作を読んでいないぼくにはよく分からないところだ。

だが、なぜ清太がそこまでかたくなに大人たちの世界に背をむけなければならなかったのか今ひとつ理解できないとも言える。本当に妹を助けたかったら、まずもって大人たちの世界に戻らなければならないことはある段階から明白となっていたはずなのに、どこまでもふたりだけの自活の王国に拘りとどまり続けた理由とは? たとえばあの親戚の家に絶対に戻ることはできなかったのだろうか?節子を最後に診察するお医者さんも冷たい(無関心な)キャラクターの設定になっている。

こうした一連の流れは本アニメの意図とも絡んでいるのかもしれないが、この辺については本作品をご覧になった皆さんのご意見をいろいろうかがってみたいところです。利己的・保身的な大人社会に対して、純粋無垢な子どもの世界をより対置してみたかったというのが、いまとりあえず感じられる作品(作者)の意図のように思えますが、ここはよく分からないところです。

そして三つめは、作品のいちばん最後でほとんど目立たないように挿入されているラストの一枚の絵のような映像のこと。そこに坐っているのが主人公の分身なのか、まったくの赤の他人なのか、じつは誰でもよいのだが、ひとりの男が、高層のビル群とそれが作り出す幻影のような街の灯を見下ろす丘の斜面に坐っていて、その傍でさかんに蛍が舞い、蛍のひかりが浮遊しているのだ。

そして三つめは、作品のいちばん最後でほとんど目立たないように挿入されているラストの一枚の絵のような映像のこと。そこに坐っているのが主人公の分身なのか、まったくの赤の他人なのか、じつは誰でもよいのだが、ひとりの男が、高層のビル群とそれが作り出す幻影のような街の灯を見下ろす丘の斜面に坐っていて、その傍でさかんに蛍が舞い、蛍のひかりが浮遊しているのだ。

その蛍の火だけはまわりの状況がどう変わろうと、それが焦土から高層ビル群へ戦後という大いなる影が歩んで移り変わってきたとしても(3.11以後も)、いまもどこかの草露に濡れて繋がっているただひとつのものかもしれない、とでも言うように。どんなに頑丈そうにみえてもビルはいつか壊れるが、蛍の火だけは弱弱しくも真実小さな火であり、もしかしたらだからこそこの地上を浮遊してやまず生き延びてきたのかもしれない。

おそらくすべての変遷と虚構を見届けながら、そのかたわらで、毎夏の夜、蛍の火が舞ってきたのだ。それはそのまますぐれてメメント・モリ(死を想え、死を忘れるな)という鎮魂の声にも通じているかのようだ。「火垂るの墓」はまさにその地点でこそ終わる作品であり、ながく余韻を紡ぎ出してやまないように思える。

よしむね

夏のアニメ①「雲のむこう、約束の場所」―ストーリーにはいろいろ異論があるかもしれないが、煌くようなはかない夏の描写が好きだ

最初にお断りしますが、夏のアニメと銘打ってはいるが、特に意図があるわけではありません。舞台が夏だけとは限らない設定も多いが、比較的夏が取り上げられていれば一応夏アニメとくくったまで。またこれから取り上げる作品の順番にも特に優劣はつけていない。この後も一応夏アニメとしていくつか取り上げたい作品があります。

まず第一弾は「雲のむこう、約束の場所」(新海誠監督、2004年)。評判は聞いていたが、実は観たのは今回が初めてで自宅でDVDを観た。いわゆるセカイ系の定義をぼくはよく知らないのだが、登場人物たち(藤沢浩紀、白川拓也、沢渡佐由理の三人が主要人物)がみんな孤独感を生きていて、いきなり世界の異相(ユニオンの塔というものが出てくる、これはいろんなものの暗喩か。併行世界とも呼ばれ、政治の亀裂や戦いの暗喩でもあり、不可侵のなにかのようでもあり、なにかの夢の形象のようでもあり、おそらくさまざまな意味を包含しているのだろう)と直結しているようなストーリー構成は、広義には本アニメもセカイ系と呼ばれる部類に入るのかもしれない。

まず第一弾は「雲のむこう、約束の場所」(新海誠監督、2004年)。評判は聞いていたが、実は観たのは今回が初めてで自宅でDVDを観た。いわゆるセカイ系の定義をぼくはよく知らないのだが、登場人物たち(藤沢浩紀、白川拓也、沢渡佐由理の三人が主要人物)がみんな孤独感を生きていて、いきなり世界の異相(ユニオンの塔というものが出てくる、これはいろんなものの暗喩か。併行世界とも呼ばれ、政治の亀裂や戦いの暗喩でもあり、不可侵のなにかのようでもあり、なにかの夢の形象のようでもあり、おそらくさまざまな意味を包含しているのだろう)と直結しているようなストーリー構成は、広義には本アニメもセカイ系と呼ばれる部類に入るのかもしれない。

ストーリーについては現実味がないとか、ロジック構成に真実味が感じられないとか、沢渡佐由理の声が典型的なアニメ声で嫌いだとか、おそらく異論も多いと思う。

そうしたストーリーとしての無理さはさておき、ぼくがとても惹かれるのは、やはり細部の描写だ。特に夏の青空と入道雲と夕焼けを背景にした、それこそひと夏の男女3人による、予感だけにみちた、どこか終末的な、退嬰的な、描写がたまらなくいい。うらぶれた駅舎や線路、壊れかけた廃屋や倉庫、静まり返った水面・・・。「神は細部に宿る」ではないけど、こうしたひとつひとつへのデッサンが妙にリアルでなつかしいのだ。

これらの夏の風物詩を見る(それこそ目にまとわりつくように観る)だけでもいいと思う。そしてラストの解釈もいろいろあるだろうが、ぼくなりに思うのはひとまず「ありえたかもしれない仮想の世界」に別れをつげてひとりの人を受け入れる(引き受ける)ことで始まる現実の再生の物語のように受け止めたのだが、いかがだろうか。

ただ何度も繰り返すがストーリーにはさして興味がない。全体に流れる孤独感のトーン、夏のはかなさ、短い夏の煌きのなかで、もしかしたら誰にでもありえた、行き場のないような、結晶した時のような、ひと夏のたゆたい、その体験の翳のリアリティーにこそ、このアニメが依って立つすべてがあるようにも思うのだ。それからあのユニオンの塔の存在が、最近の原発事故以後を思うとき、また違った意味で妙にリアルでもあるように感じられた。なにはともあれ夏の青空と雲にささえられたような一片の作品!

ただ何度も繰り返すがストーリーにはさして興味がない。全体に流れる孤独感のトーン、夏のはかなさ、短い夏の煌きのなかで、もしかしたら誰にでもありえた、行き場のないような、結晶した時のような、ひと夏のたゆたい、その体験の翳のリアリティーにこそ、このアニメが依って立つすべてがあるようにも思うのだ。それからあのユニオンの塔の存在が、最近の原発事故以後を思うとき、また違った意味で妙にリアルでもあるように感じられた。なにはともあれ夏の青空と雲にささえられたような一片の作品!

よしむね

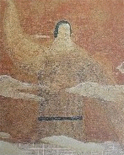

有元利夫さんの画はこの世のものとは思われないこの世の絵である

昨年のちょうど今頃、画家の有元利夫さんの展覧会「天空の音楽」が目黒の庭園美術館で開催されて絵を見に行ったことがあった。ぼくは有元さんの絵が以前から大好きで、ご存知の方も多いと思われますが、独特のフレスコ画のような風合いと極端にデフォルメされた女性たちの姿態に特徴がある。いずれも太った女性が多く、顔が極端に小さい。どこか天上的で、祈りに満ちていて、祝祭的かつ音楽的な画風で、何度見ても新鮮で飽きない。

左より「ある経験」「花火の日」「花降る日」「厳格なカノン」

あれからほぼ一年。一年後にこんな大震災が起きて、原発の事故が起きるなんて夢にも想像していなかったが。よく言われることだが、好むと好まざるとにかかわらず、たぶんいろんな作品が持つインパクトがおそらくこの3・11以前と以後で鑑賞の意味や評価が大きく分断されて変わってゆくだろうと思う。

震災以前に評価されていたものがあまり評価されなくなったり、逆に震災後により評価が高まる作品が出てくる可能性もあろう。そのように評価が高まる作品はもともと震災前から今日のカタストロフィ的なものを内在化していたり、どこか予見的で、先駆的だったりしていたとも言えるのだろう。

そういう意味でいえば、ぼくにとってはまさに有元さんの絵は震災以後なおいっそう輝きを増すような作品のひとつだ。いつになったら自分の家に帰ることができるか分からない避難地域の方々がまだまだ多い状況が続いていますが、そのような状況下でなおさらその静かな祈りにみちた作風が妙にリアルでなつかしいと思えます。

なかでも同展覧会でみた「花火の日」「七夕の夜」と「出現」に描かれていた慈愛にみちた聖母のような女性像にはその軽さと厳かさのすべてにおいて完璧無比で形容すべき言葉が見当たらない。ただ素晴らしい!としか言うことができない。

これらの絵の聖母の祈りのようなものがぜひ被災地の方々にも届くように。いつか当たり前に目にする機会が出現する日が早く来ることを! もうすぐ七夕だ、そして好むと好まざるとにかかわらずまた夏がやって来る。

左より「七夕の夜」「出現」「春の少女」「遊戯の部屋」

よしむね

「キュレーションの時代」を読む

著者の佐々木俊尚氏は過去に「電子書籍の衝撃」(ディスカヴァー携書)や「グーグル」(文春新書)などでも時代の先端を読み解く作業をされてきたが、本書「キュレーションの時代」(ちくま新書)ではそうした一連の流れをうけてこれからの未来社会へ向けたより突っ込んだご自身の考えを披瀝しているようにも思う。一個一個の時代の先端の読み解きも面白いが、ここでは筋立てて細かには紹介しない。ぜひご一読いただければ。

著者の佐々木俊尚氏は過去に「電子書籍の衝撃」(ディスカヴァー携書)や「グーグル」(文春新書)などでも時代の先端を読み解く作業をされてきたが、本書「キュレーションの時代」(ちくま新書)ではそうした一連の流れをうけてこれからの未来社会へ向けたより突っ込んだご自身の考えを披瀝しているようにも思う。一個一個の時代の先端の読み解きも面白いが、ここでは筋立てて細かには紹介しない。ぜひご一読いただければ。

ぼくが一番興味深かったのは、これからは「もの」から「こと」へ着実に転換がなされてゆくということを述べられていた箇所。なぜアップルのiPhoneが受け入れられたか、それは「こと」をムーブメントとして提示できたからという論拠がかつて「電子書籍の衝撃」のときにもなされていたように記憶しているが、本著でもその主旨は変わらない。まったく同感。「もの」にこだわりつづけて、iPhoneを生み出せなかった日本メーカーには辛い話だ。

同様に利休の茶が優れているのは徹底的に「こと」=行いをめぐる場の共有にあったからというような論旨。これもまったく同感だ。茶とは主客が協働で作り出すものであって、どちらかが主役、一方的な提供者ということはありえないと思う。

いずれにせよ、モノさえよければいいと思って、いつまでもモノづくりの視点だけにこだわっている日本企業の先は衰退が待っているしかない。今回の震災以後の風潮は明らかに戦後の高度成長から低成長をへて今にいたる日本の単一的なモノづくり謳歌の時代が終わりを迎えつつあることを示唆している。

もう「モノ」から「コト」への動きは確実に生まれてきていると思う。若い人たちのボランティア活動然り。やはり単なる「モノ」と「カネ」を越えて「コト起こし」へ向かわなければ大きな変革には結びつかないだろう。

それから最近のSNSであれ、ツイッターであれ、フェイスブックであれ、それが優れているのは、なにかの占有ではなく、視座の提供にあるというような視点も大変興味深いとおもう。車座といってもいい。ぼくも最近ツイッターを遅ればせながら始めているが、やはり面白い。

情報の水平展開とヒエラルキーの崩壊のなかで、たしかに正しいかどうかなどの情報自体の信憑性の危うさはあるにしても、起点において誰でもが同じ地平でかつ横展開で情報を発信・受信できるという公平性がいい。なによりもそこからの座の広がりの可能性。

その意味でもはやプロもアマもない、というよりも特権的な立ち位置での情報のプロフェッショナリティーは死んだのだと思う。もともとそれは虚飾の像にすぎなかったともいえるが(いわゆる朝日新聞、岩波文化に代表される知的エスタブリッシュメント)。

フランスの思想家フーコーではないが、人は外(部)の力とかかわってゆくことで変化してゆく生き物であり、その意味でも上記のようなムーブメントをむしろ積極的に見てゆきたいというのが今のぼくの考え方、スタンスでもある。

最後に本書のタイトルであるキュレーションとは何か。それは「ひととひとのつながり」を作る、そのリレーションシップの共有以外のなにものでもないと思う。

興味のある方にはぜひ一読をお奨めしたい一書である。

よしむね

桑田佳祐の歌は月の人の歌である

以前(今年の1月1日)本記事中で桑田佳祐は月の人でないかと指摘させていただいたことがある。以下はまさむねさんの記事にそのとき書かせていただいたぼくのコメント欄中のことばです。

「桑田さんは海や夏を歌った歌が多いわけですが、「太陽」よりも、実は「月(ムーン)」の人だと思いますね。家紋もそうですが、桑田さんにおける日本の花鳥風月の歴史的な伝統との関連性を考えるのも面白いと思います。彼の歌にはある種新古今や現代の定家につながるようななにかがあるかもしれません」

この思いつきは今も変わらない。月のひとというのは基本的には主体の明るさで動くよりも、その反映や情緒や機微に感じ入りながら動くひとといったほどの意味だ。たぶん日本人の多くが本来持っている機微に通じるようなもの。

この2月に出た新譜MUSICMANにはまさに桑田佳祐が月の人であることを裏付けるような、どんぴしゃな歌があったので、それをご紹介したいと思う。きっとご存知の方も多いはず。

この2月に出た新譜MUSICMANにはまさに桑田佳祐が月の人であることを裏付けるような、どんぴしゃな歌があったので、それをご紹介したいと思う。きっとご存知の方も多いはず。

本来もっと早く取り上げるつもりだったのだが、地震だ・なんだですっかり遅れてしまいました。以下歌詞全文です。題名もそのものずばり。

この曲をたまたま震災後に聴きなおす機会があったとき、不覚にもぽろりとしてしまったものだ。

月光(ミスター)の(・)聖者(ムーン)達(ライト)

夜明けの首都高走りゆく

車列は異様なムードで

‘月光(つきあかり)の聖者(おとこ)達(たち)‘の歌が

ドラマを盛り上げる

知らずに済めば良かった

聴かずにおけば良かった

「人生はまだ始まったばかりだ!!」って

胸が張り裂けた

ひとりぼっちの狭いベッドで

夜毎涙に濡れたのは

古いラジオからの

切ない‘Yea(イエ)h Yeah(イエ)の歌‘

今はこうして大人同士に

なって失くした夢もある

時代(とき)は移ろう

この日本(くに)も変わったよ

知らぬ間に

二度とあの日の僕には

戻れはしないけど

瞳(め)を閉じりゃ煌めく季節に

みんなが微(わ)笑(ら)ってる

ひとりぼっちの狭いベッドで

夜毎涙に濡れたのは

ビルの屋上の舞台(ステージ)で

巨大(おおき)な陽が燃え尽きるのを見た

現在(いま)がどんなにやるせなくても

明日は今日より素晴らしい

月はいざよう秋の空

‘月光(ミスター)の(・)聖者(ムーン)たち(ライト)‘

Come again, please

もう一度抱きしめたい

たしかに陽は燃え尽きつつあり、誘うのは秋の空にちがいない。

月の人の面目躍如の歌詞だと思う。そして月光の聖者たちへの桑田佳祐一流の応援歌でもあるのだろう。

(歌詞のURLはこちら )

よしむね

荒ぶる神への畏れを失くしていたのではないか

この間のGW連休中に遅ればせながら伊勢神宮にはじめて行ってきた。伊勢神宮はご存知のように内宮と外宮に分かれていて、式年遷宮という20年毎の更新・再生(今で言うシステム交換)が行われることで有名だ。ここではこの式年遷宮という非常にユニークで、ある意味で今のエコ時代の先を行くような再生とリサイクルのシステム化についてこれ以上触れるつもりはないが、単なる経済合理性とは画然と異なり、人智を尽くして考えぬかれたようなその再生のシステムをあらためて凄いと思う。

ところでガイドさんのお世話になりながら内宮と外宮を参拝してまわったのだが、内宮には御正宮と荒祭宮という好対照のふたつの宮がある。これはどんな宮でも多かれ少なかれ備えているはずの、いわば神のふたつの顔、正と負、陰と陽をあらわしているものだそうだ。

この定義でいえば御正宮(天照大神)は性格的には正しき大人しき神を具現化しており、荒祭宮は躍動的で、好奇心にあふれる荒ぶる神ということになるようだ。そうしてその性格の違いから御正宮には御礼を述べること、お願いは荒祭宮にしてください、とガイドさんに教えていただいた。むべなるかな、だ。

ここから話はいきなり飛躍するのだけど、今回の震災以後の原発事故において、初動のまずさやその後に明らかになってきた新事実(?)など列挙したら霧がないのはご承知の通りだ。これ以上起こった事象などについて言及しないが、自戒の意味もこめてあらためて言っておきたいのは以下のことだけだ。

ここから話はいきなり飛躍するのだけど、今回の震災以後の原発事故において、初動のまずさやその後に明らかになってきた新事実(?)など列挙したら霧がないのはご承知の通りだ。これ以上起こった事象などについて言及しないが、自戒の意味もこめてあらためて言っておきたいのは以下のことだけだ。

いつからかぼくら日本人の多くは経済合理性だけを追いかけるような便益に溺れてしまっていて、本来荒ぶる神が持っているようなものへの畏れや怖さ、祓い、崇め奉りのような意識を失ってしまっていたのではないかということ。

たとえば原発の是非はどうあれ、あるいはリスク管理や危機管理なんてことをわざわざ持ち出さなくても、原発という根本的にも科学的にも制御不能の怖いものを扱っているという意識がどこかにちゃんとあったら、もっと崇め奉るような厳しい意識で細心の気配りと日常の務めのなかで相対してきたのではないかと思えるからだ。ごく当たり前に。

しかし現場の意識は日用と経済のルーチンのなかにオペレーションが溶け込んで埋没してしまっていたのだろう。だからそうした日常を超えるようなことは起こるはずがない、という「想定外」の排除姿勢だけが蔓延してしまったともいえるのかもしれない。それはおそらく「侍の意識」と対極にある考えかただろう。なによりも優れた侍の特質とは平時に有事を想定できるような能力のことだと思うから。葉隠れじゃないが。

いずれにせよ、先祖返りじゃないけど、昔の日本人の多くが持っていたなにか荒ぶるものへの畏怖の意識をもう一度蘇らせることがとても大事なことのように思える。きわめて当たり前なこととして。それは津波や地震対策についても当てはまると思う。

いずれにせよ、先祖返りじゃないけど、昔の日本人の多くが持っていたなにか荒ぶるものへの畏怖の意識をもう一度蘇らせることがとても大事なことのように思える。きわめて当たり前なこととして。それは津波や地震対策についても当てはまると思う。

とにもかくにも事態がいまだなんら収束の見通しが立っていないことにとどまらず、仮に終息したとしても核廃棄物処理といういまだ処理の解決メドが立っていない、手付かずの、長い長い(天文学的な?)管理が必要なことは変わらない。

それこそ荒ぶる神を崇めるような細心の意識の持続が求められるのだろう。いつまでも、気が遠くなる先まで。

よしむね

ももいろクローバーのことばかり考えている

残念ながらまだ生の現場は体験していないが、毎日Youtubeやニコニコ動画でももクロの動画を探したり、DVDを見直したりしている。

DVDとは『ももいろクリスマス in 日本青年館~脱皮:脱皮~』。2010年12月24日(クリスマスイブ!)に開催されたももいろクローバー初の単独ホール公演を収めたものだ。

以下、そのDVDの内容を紹介しながら、ももいろクローバーの魅力のほんの一部を語りたい。

白い幕の向こう側で歌う6人の姿のシルエットが見える。

全員のユニゾンによるリフレインから始まる。

笑顔が止まらない! 踊るココロ止まらない!

動き出すよ 君の元へ 走れ! 走れ! 走れ!

軽快なテンポに急きたてられ、何かをしよう!という衝動が湧き起こってくる曲だ。

おかしい。音痴な声が混じっている。

白い幕が落ちる。6人が姿を現し、進み出る。

テンションの高いエレクトロニカなサウンドが響き渡り、観衆がリズムに乗って叫ぶ。

最初のソロは高城れにからだ。シンボルカラーは紫。最年長の高校2年生、17歳(以下年齢はすべて公演当時)。

れに、歌えてない。音がとれていない。音痴の犯人は彼女だった。

どうした!トラブルか!

れにの顔を見ると、なんと泣いている‥‥。

なぜいきなりオープニングから泣いてしまっているのか。歌えないほどとは、並大抵の泣き方ではない。

ボーナスDVDに開演直前の彼女たちの様子が収められている。実はすでに全員泣いてしまっていたのだ。もうこのままステージに向かうしかない。

「泣いてもいいんだよね?」「問題ないよ。」というやりとりがあった。

2008年に結成し、代々木公園でのストリートライブから活動を初め、全国の電気店やショッピングモールを回り、地道なライブを積み重ねて実力をつけ、ファンを増やしていったももいろクローバーは、この日にとうとう初の単独ホール公演にたどり着いた。ここに1300人もファンが集まってくれた。

感激と感謝と緊張が彼女たちの感情を揺さぶって、涙が止まらないのだ。そのままの状態で、全員あの白い幕の後ろで歌い出していたのだ。

最年長でありながら精神的には不安定さが垣間見える不思議少女高城れには、声に感情が現れやすい。

Youtubeに、2009年11月とある小さな会場でシングルCD「未来へススメ!」がオリコンデイリーランキングで初めてベストテンに入った知らせを受けた(6位)彼女たちの様子を収めた動画があった。感激のあまり高城れにが激しく泣きじゃくり、もはやちょっと普通でないような状態だ。

「走れ!」のソロパートでの高城れにの緊急事態に気づいたファンたちが、彼女を支えなければならない、といっせいに叫んだ。

「れにちゃーん!」

もうみんな泣いていた。それを知ったファンたちも、そして後日DVDで見ている僕たちも。

次のソロは佐々木彩夏(あやか)。あーりん。シンボルカラーはピンク。目から涙があふれている。でもしっかり笑顔だ。

ファンたちは声を合わせて繰り返し叫ぶ。

「あーりん!あーりん!あーりん!あーりん!」

あーりんは無事に歌えた。

あーりんはグループ最年少の中学2年生の14歳だ。「ももクロのアイドル」と自称している。

アイドルグループになぜ「アイドル」がいるのか。メタアイドルなのだ。

アイドルアイドルして、表情や口調に媚をたっぷり含ませる。計算している。

計算できるのは、大人びているから。

早見あかりを除けば、いちばん精神的に安定感があるように見受けられる。イベントやライブで暴走しがちなメンバーたちを冷静に観察してペースを保つ役割を自認しているようだ。次期クールビューティ候補?

3人目のソロは百田夏菜子(ももた かなこ)。シンボルカラーは赤。高校1年生。16歳。リーダーだ。もちろん目に涙はあふれている。だが、力強い歌声。

ファンたちも支える。

「かなこー↑↑かなこー↑↑」

「かな」のあと「こ」を低いところからずりあげて伸ばす。おなじみのコール。デビューからずっとファンたちが叫んでくれた、いつものコール。これはきつい。かなこはうれしさのあまり、号泣しそうになる。でも耐えてソロパートを歌い切った。

そしてリフレイン。

腕を強く振りながら歌う。

高城れにだけ、動きが激しすぎて同じ振り付けに見えない。「紫が激しい」。これもももいろクローバーの見所。

続いて間奏。

リーダーのかなこが叫ぶ。

「みんなー!ついに幕が開けたよ!」

そしてサブリーダーの早見あかりが叫ぶ。

「楽しんでいきますよー!」

喉から搾り出したような絶叫。激情のこもった泣き声まじり。

早見あかりは高校1年生の15歳。シンボルカラーは青。ステージやイベント出演ではしばしばMCも担当。「クールビューティ」を自称して、冷静に舞台を仕切る。彫りの深い端正な顔立ち。身長も高くてまるでモデルか女優さん。日本のアイドルグループの中ではちょっと浮いた存在かも。

彼女はこのコンサートの翌月にグループからの脱退を宣言する。そして、2011年4月10日のコンサートを最後に脱退した。クリスマスコンサートの時点では、まだだれもこの未来を知らない。メンバーもファンたちも。

早見あかり自身はクリスマスコンサートの時点でもう決意していたのだろうか。

僕は未来を知ってからDVDを見たことになる。

間奏でのあかりの絶叫に、悲壮な決意を感じてしまった。

間奏のあとは有安杏果(ありやす ももか)のソロ。高校1年生15歳。シンボルカラーは緑。「小さな巨人」を自称している。さすが素晴らしい安定感。豊かな声量の独特なハスキーボイスと力強いハイトーンをもっている。しばしばレパートリーの最大の難所を任される。

1980年代に活躍したアメリカの女性バンド、バングルスのスザンナ・ホフスを連想するような、個性的で魅力的な声だ。

バングルスではスザンナがリードボーカルをとり、ほかのメンバーがコーラスで支える。個性的な声をグループの武器にするなら当然この布陣を採用するはず。黒人女性グループ、ザ・スプリームスも個性的な声のダイアナ・ロスをメインにしてヒットを飛ばした。

ももかの声とテクニックを生かすなら、彼女をセンターにしたグループにすべきだろう。

だがそうしないのが、ももクロの凄さ。基本の布陣はかなこ(赤)のセンター。そして1曲の中で次々とポジションチェンジしてソロパートを受け渡す。ももかの順番を待って圧倒されるのが楽しみになる。

ちなみにバングルスもスプリームスも個性的な声のリードシンガーはその後ソロとして独立してしまった。

かなこの2回目のソロに続いて高城れにの2回目のソロ。彼女の持ち味であるやさしさのこもった美しい歌声を取り戻すことができた。

続くソロは玉井詩織(たまい しおり)。中学3年生、15歳。シンボルカラーは黄。「みんなの妹」を自称している。年齢はあーりんよりも上だが、泣き虫で怖がりだという証言がいろんな資料で見受けられる。今も明らかに涙をぼろぼろと流しながら歌っている。

風貌や口調に幼さが混じっているしおりんはアイドルの「かわいさ」を完全に体現している。あーりんのようなメタレベルではないしおりんの本物の「かわいさ」は、ももクロの武器だ。だが「妹」らしからぬ長い手足と高い身体能力も有する。アクロバットまがいの振り付けもこなせる。「しおりん!」という声援に助けられて歌いきった。

アクロバットまがいの振り付けがももクロを有名にした。

「行くぜっ!怪盗少女」の間奏で前転側転を繰り出し、きわめつけはかなこ(赤)のエビ反りジャンプ! ジャンプしながら腕と頭を後方に反り返し、同時に両足を後方に蹴り上げる。横からみるとCの字?いやαだ。頭よりも足が上に行っている! しかも異常に高く跳んでいる。

新体操経験のあるかなこを筆頭に全員類まれな身体能力を有している超アイドルグループなのだ、ももクロは。

もっともこの「走れ!」にはアクロバティックな振り付けは与えられていない。強い思いを全身で表現しようとするような振り付けだ。

この歌の一人称は「僕」。胸に秘めている「キミ」への思いを伝えようと決意している歌だ。

動き出して 僕の体 走れ!走れ!走れ!

自分を励まし、勇気を振り絞り、自分を行動へと駆り立てる瞬間の心の動きが歌われている。

くじけそうになったとき、僕はこの歌を口ずさむつもりだ、

リフレインのあと、別の展開に進む。

3人と3人、ふたつのグループに分かれる。

ももか(緑)、あーりん(ピンク)、しおりん(黄色)の3人。

あかり(青)、れに(紫)、かなこ(赤)の3人。

3人ずつ交互に客席に向かって歩み寄りながら、1フレーズずつ歌う。花いちもんめスタイル。

まるでラップのような畳みかける早口。

ももかグループの甲高い声に対して、あかりグループは1オクターブ低い声。

あかりの声域はとくにもともと低く、ももかのハイトーンと対照的。

多くのレパートリーでは、ラップパートでその声の魅力が生かされている。

この畳み掛け合戦で決意に揺らぎがあることが表現される。

一度きりの

人生だから

キミの前じゃ素直でいたいんだ

そのあとリズムが消え、静けさの中でかなこ(赤)が歌い上げる。

それでも答えは出せないよ 少しの言葉出せないよ

「君が好き」 それだけで世界を変える?変わる?

世界は変わるか? かなこ(赤)はこう問いかける。

目は真正面を力強く見つめている。この目は勝負を挑んでいるみたいだ。

ももクロは戦っている。アイドル戦国時代を。

今は、AKB48を筆頭に無数のアイドルグループたちが群雄割拠している時代なのだそうだ。

ももクロは「天下統一する」と宣言して、路上ライブからのし上がった。

2009年の夏は、ワゴン車で毎日全国を旅して、イベントをこなした。

車中泊もした。あのときは家に帰れなくて本当につらかったと述懐するほどだ。

K1グランプリの幕間にリングで歌とダンスを披露したり、ぜんぜん畑ちがいのロックバンドとの対バンイベントに出たこともある。

そんな試練も乗り越えた。

でも本当の敵はだれ?

それは試練を設定している所属事務所なのではないか。大人たちなのではないか? 彼らが「逆境」を用意して、それを乗り越え成長する姿を見たがっているのだ。

TBSラジオ「小島慶子のキラキラ」で吉田豪氏が分析していた。

彼によると、ももクロの所属事務所スターダストプロモーションのマネージャー川上氏は、アイドルのことは分からないがプロレスはわかる、とプロレスの興行の手法をアイドルのプロモーションに取り入れたのだそうだ。団体や選手間の抗争のようにアイドルグループ間の抗争を設定し、勝利していくストーリー。

その設定に翻弄されて辛い目にあっているのかもしれない。だが、ももクロはか弱き犠牲者ではない。だって「アイドル」は彼女たち自身が望んだ道なのだから。

「逆境こそがチャンスだぜ 雨も嵐も さあ来い さあ来い 体を張りまくり」とももクロは「ピンキージョーンズ」で歌っている。

どの曲にも全力を尽くし、体力の限界まで強く大きく跳ねて回って、時にはノンストップで何曲も踊り歌う。息が上がりながらも歌う。

でも笑う。ぜいぜいしながら笑う。泣きながらも笑う。

自分が望んだ道だ。試練ならすべて引き受けてやる。つらい? だからこそ楽しい。

「君が好き」 それだけで世界を変える?変わる?

そう世界は変わるのだ。

あらゆる問いに「YES」と答える。

それがももクロだ!

音楽が上に移調する。レベルアップ? 何度も繰り返されたあのリフレインが最後に全員で歌われる。

笑顔が止まらない! 踊るココロ止まらない!

動き出すよ 君の元へ 走れ!走れ!走れ!

今はまだ勇気が足りない! 少しのきっかけが足りない!

動き出して 僕の体 走れ!走れ!走れ!

じつに

関連エントリー:2011.12.13 ももいろクローバーZの使命