まさむねさんがエントリー記事で書かれたM君はぼくの知り合いでもあった。ぼくなりに故人の追悼文を書かせていただきたいと思います。彼とは大学時代と職場のある時期に一緒だったのだが、その後10数年はしだいに疎遠になりこの10年に限ればおたがいに音信が途絶えてしまい、連絡を取り合うこともなくなっていた間柄だった。

だから早すぎるその晩年において、彼がどんなことを考え、どんなベクトルを目指して生きていこうとしていたのか、今となってはまったくわからないとしか言えない。その後のかれのことを、もう知る術はない。ただお葬式でご親族や奥様のお話をうかがう限りでは以前から彼が持っていたある種超然とした形のダンディズムやクールさとどこか暗い思考に基づく独自な視点を貫いたまま最後まで生き通したようにも思えてくる。妹さんは「兄は好きなように生きたと思います」とおっしゃっていた。

案外ひとはそんなに変わらないともいえるからきっと変わらずに貫き通して完結していったのだとも思いたいし、一方やっぱりその晩年をふくめてそのひとのことはわからない、謎のままに終わったともいえるだろう。こういうとき、言葉はいつも多すぎるか少なすぎるかのどちらかでいずれもそのひとの周りを経巡るだけで終始するしかない。

だからもうこれ以上書くことはなく、何かを書くこともできず、今はかれの霊が安らかに眠られんことを静かにお祈りしたいと思うだけです。

M君、きみが好きだった宇宙のどこかの星雲のしたで永遠の眠りを憩われんことを。

地球科学科の学友として上記のことばを捧ぐ。

最後に、故人をおもい短歌を作ったので、それを以下に掲げてこの拙い文の終わりとしたい。

亡きM君へ

閉じるべき生命線も燃えゆきて夢の回廊、空に融けゆき

晩年の片隅知らぬ朋逝きて空洞のみが残れり 今は

ひとは皆異端の天賦信じつつ昏きひとりのともる火の果て

合掌。

よしむね

10月からタバコが大幅に値上げするという。喫煙者にとってはつらいことかもしれない。これを機に止めようという方もおられるだろう。かく言うぼくも去年までは結構なスモーカーだった。足かけ30年くらい吸っていたので肺は依然きれいになっていないだろうけど。

去年止めたのは骨折の怪我をして自宅療養していたときに自然に止めてしまったというのが実態に近い。自ら喫煙している整形外科の担当先生は骨の発育とタバコの有害さが医学的に証明されているわけではないので、吸いたければ許可しますよ、とおっしゃっていた。それなのに止めたのは、べつにからだの健康を考えて止めたというのではなく、単にあるときタバコがとてもまずいと感じて、そのまま止めてしまったというのが一番正確なところだ。だから苦労して止めたとか、意識的に止めていったというわけではない。

もしかしたらまた吸い始めることもありえる。最近の嫌煙をめぐる風潮についてはファシズムとの兼ね合いでモノ申す意見や、健康オタク主義への行き過ぎ、タバコの悪が本当に医学的・科学的に証明されているのか(地球温暖化説の真贋然り、自動車の排気ガスのほうがよほど肺に悪いかもしれない)などまだまだ反諸説も多いと思う。

ここではその是非について論じることはしない。ただ実際にたばこを止めて思うのは、流れてくる煙の匂いはたしかに嫌だなと感じることだ。だから吸うひとはなるべく礼儀をわきまえてまわりに注意して最低限吸ってよい場所で吸ってほしいとは思う。

でも健康という着眼点からのみたばこを断罪するという視点には今でもどうしても加担する気になれない。たばこを吸っているとき紛れもなくα波が出ているという実験を以前のTV番組で見たことがある。それに追加するわけではないが、別に人は健康のためだけに生きているわけではないだろう。悪いと知っていてもやめられないことは沢山あるにちがいない。麻薬なんかもそうかもしれない。

もしそれで死んでも構わないと思って意志的に吸っているのだとしたなら、まわりがいろんな理屈で説得しようとしてもしょうがないと思う。個人の責任と罰に帰着することで、そういう類のものについては一律の「べき論」はしたくないというのがぼくの現在の考え方で、一律のあるべき論には安易に組したくないとも思うのです。

それよりも今たばこをやめてつくづく良かったなと思うのは、逆説的だけどタバコを吸わないことでストレスから自由になれたからだ。今はとにかくタバコを吸えないことが即ストレスになることのほうが多いように思える。街のなかで吸える場所を探して彷徨ったり、レストランや喫茶店でも吸えない場所が多くなり、離席して外に吸いに行ったりと、かえってイライラの原因が増えてきているようだ。それだけたばこを吸う人は肩身が狭くなっているわけだけど。

むかし聞いた話で、本当か嘘かわからないが、夜中にたばこを切らした人が小銭がなくて自販機のたばこを買えず、寝床でモンモンとしているうちにテーブルの角かなにかに頭を打ちつけて死んでしまったという話を聞いたことがある。果たしてブラックユーモアとして笑っていいのか分からないが、とにかく斯様にいまタバコを吸うことに関してはよりストレスフルになることも覚悟しなければならないというのは一面の真実と言えるのではないか。ただでさえいろんなストレスに囲まれているなかで、ひとつでもストレスから自由になれたこと、それがタバコを止めたぼくにとっての最大の恵みかもしれないな。でもこれはあくまでもぼく個人にとってというに過ぎないが。

よしむね

この間麻布十番を歩いていたら、ふと暗闇坂の道標が目にとまった。この通りは過去何度も歩いていたのだが、暗闇坂への目線(意識)がまったく失われていたのだった。写真はそのときの通りの方角からみた暗闇坂なのだが、それとともに俄かに思い出したことがあった。ここは昔寺山修司の劇団天井桟敷(兼事務所)があった場所のはずだ。ぼくの記憶が正しければ(もし間違っていたら、どなたかご指摘ください)。

この間麻布十番を歩いていたら、ふと暗闇坂の道標が目にとまった。この通りは過去何度も歩いていたのだが、暗闇坂への目線(意識)がまったく失われていたのだった。写真はそのときの通りの方角からみた暗闇坂なのだが、それとともに俄かに思い出したことがあった。ここは昔寺山修司の劇団天井桟敷(兼事務所)があった場所のはずだ。ぼくの記憶が正しければ(もし間違っていたら、どなたかご指摘ください)。

もう30年くらい前のことになるけど、不案内で迷路のような麻布十番の道を探しながらやっと天井桟敷の場所にたどり着いたという記憶がある。当時は勿論麻布十番駅などはなくて文字通り麻布十番の界隈は陸の孤島だった。公共機関ならバスで行くか日比谷線の六本木駅方面から回って行くしかなかった。

なぜ天井桟敷を訪ねたのかはもう忘れた。ただ劇団が入っている建物を見たかったのか、それともなにかの演劇を見る目的があったためだったか・・・。いずれにしても劇団が建っていたと思われる場所は別のビル(駐車場)に変わり、かつてはどこか威嚇的で幻想的だった建築物の表情もいまではありきたりなビルの壁面に変貌してしまっている。この暗闇坂の上はオーストリア大使館になっている。

当たり前だけど時はながれる。そしてかつてあったものが壊されてなくなる。残るものもある。だから街も変わる。変わらないようで変わり変わるようで変わらない。そういうものだ。麻布十番温泉もなくなった。何度かあの黒い温泉に入ったっけ。何が本当の街のすがたか。それは誰にも分からない。そんなものはない。

だから麻布十番の暗闇坂は、いまも遠い彼方にある。

暗闇坂といえば、ぼくの住んでいる界隈の近くにも同じ名前の坂がある。その坂を通るときは夜自宅への近道としてタクシーを利用するときに限られていたのだが。

よしむね

プリサーブド・フラワーをご存知だろうか。ご存知のかたも多いはず。元々は生花だが、手入れ・水やりなしでも最低2年くらいもつフラワー・アレンジメントの一種。プリサーブドに限らないが、最近男性のあいだでもフラワー・アレンジメントや自分のために花を買う習慣が増えているという。これも古くはわが国平安朝に由来する雅につながるものなのか、最近の草食系男子のムーブメントにも現れていることなのか。

プリサーブド・フラワーをご存知だろうか。ご存知のかたも多いはず。元々は生花だが、手入れ・水やりなしでも最低2年くらいもつフラワー・アレンジメントの一種。プリサーブドに限らないが、最近男性のあいだでもフラワー・アレンジメントや自分のために花を買う習慣が増えているという。これも古くはわが国平安朝に由来する雅につながるものなのか、最近の草食系男子のムーブメントにも現れていることなのか。

ぼくも大学を卒業後、いちばん最初に就職した先で華道クラブに入っていたことがある。そこは草月流の流れをくむ流派で、いわゆる主・客・副の生け方を教えてもらったものだ。もうすっかり忘れてしまったけど。

最近新宿伊勢丹のメンズ館8階にニコライ・バーグマンのフラワーショップが出来たということで行ってみた。たまたま別の用事だったのだけど。実際に花に包まれていたり、花の雰囲気が発散しているというのはどんな場所でもなにか豊かな感じになっていいものだ。

花ということでいえば、現在も失職している友人がいて、彼はずっと映画関係の仕事をしていたのだけど、昨年いわゆる契約打ち切りで大手のK社を辞めることになった。彼にはぼくが昨年怪我で自宅療養中だったときに何度か自宅に訪ねてきてもらい、当時気落ちしていたのを大分元気づけてもらったものだ。

また彼はクリスチャン・トルチュのフラワー・アレンジメントが大好きというとても感性豊かな人でもあったから、妻とも相談して、ぼくが怪我から復帰した快気祝いのお返しに、上記トルチュさんのお店で買ったプリザーブド・フラワーを贈ったのだった。

彼は当時、映画の仕事への復帰を諦めて花屋さんに転職してもいいというような考えもあり、そうした相談を受けたこともあった。実名は明かせないが、M君。M君の部屋のどこかには今もクリスチャン・トルチュのプリザーブド・フラワーが揺れていてくれるだろうと思うのだが、それとともになるべく早くいわゆる「就活」がうまく行ってほしいとぼくは思っている。因みに彼の就職先はまだ決まっていない。

男たちと花、時代は不確かで、なかなかその結びつきも切なく厳しいかもしれないけど。

よしむね

これはとても残念な話。ここ20年以上、友人たちとテニスをやってきたのだが、その施設が例の、うわさの厚生年金関連の施設だったため、世田谷区に払い下げになってしまい、実質使えなくなってしまった。そこは料金も比較的安くかつ交通のアクセスをふくめて東京近郊のいろんな所に住んでいる友人にとっても集まりやすい場所だったのだが。

これはとても残念な話。ここ20年以上、友人たちとテニスをやってきたのだが、その施設が例の、うわさの厚生年金関連の施設だったため、世田谷区に払い下げになってしまい、実質使えなくなってしまった。そこは料金も比較的安くかつ交通のアクセスをふくめて東京近郊のいろんな所に住んでいる友人にとっても集まりやすい場所だったのだが。

こういうところにも例の事業仕分けの余波みたいなものが出ているんだろうか。もっとも事業仕分け以前から上記関連施設の扱いについては巷で問題になっていたのだけれど、それが加速したということなのかな。

事業仕分けの意味とその是非はおいて(採算がとれていたかどうか、民間でできないのか等々)、一利用者として極めてよく利用していた者からすると、今回の件はとても残念至極である。昨年ぼくは骨折の怪我にあって半年以上この施設を利用していなかったので、あらためて電話で予約しようと思って事の経緯を知った次第。

結果同施設は、世田谷区の住民以外は原則使えなくなってしまったようである。でもこれって、そもそも利用者エリアを限定することで、利用者数がより減ることにならないのでしょうか。世田谷区内の近隣住民は相対的にわりと金持ちだからいいのかな。頻繁に利用してくれるということか。でももともと厚生年金の施設で、ある程度誰に対しても開かれた施設だったのに、住民のエリア限定になってしまうというのは(公共施設の特定の者だけの利用権への委譲ということ)、なんとなく腑に落ちないなぁ。世田谷区が引き取ったから仕方ないのか。そういうものなのか。

とにかく時代は変わる! ボブ・ディランじゃないけど。ライク・ア・ローリング・ストーンズさ。最近、ボブ・ディランがまた本国で復活してきているらしいが。

いずれにしてもぼくらは漂流するテニス・プレーヤーになった。しばらくは抽選の申し込みをして、どこかで当たるのを待つしかない身。転々と、転戦してゆくしかない。

よしむね

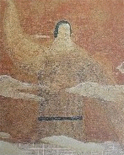

先日六本木ヒルズの森美術館で展示されていた「医学と芸術展」を観に行ってきた。目的は日本画家の松井冬子さんの新作の絵(松井さんの絵はおどろおどろしいがやっぱり凄い)を見ることが主だったのだが、休日の夜遅くにもかかわらず意外にも館内は盛況で、若者たちが結構多かった。翌日が最終日であったせいか、六本木という場所柄デートのついでに観る人たちが多かったからなのか、よく分からないのだが。

先日六本木ヒルズの森美術館で展示されていた「医学と芸術展」を観に行ってきた。目的は日本画家の松井冬子さんの新作の絵(松井さんの絵はおどろおどろしいがやっぱり凄い)を見ることが主だったのだが、休日の夜遅くにもかかわらず意外にも館内は盛況で、若者たちが結構多かった。翌日が最終日であったせいか、六本木という場所柄デートのついでに観る人たちが多かったからなのか、よく分からないのだが。

堅苦しいようなテーマだけからはとても積極的に観たいと思うようなものでもないように感じられるのだけれど・・・。展示されているものの多くはといえば、人体解剖図だったりそのサンプル見本だったり、医学に使われた施術具だったり、臨終の御写真だったりした。最初からそれが分かっていればぼくは来なかったかもしれない。この人の多さは何なのだろう、いつもこんな風に多いのかな。現代の若者たちがほんとうにこういう企画を求めているのだろうか。

若者たちの多さに触発されて、以下に現代若者の心性について勝手に推察した感想を徒然なるままに「かもしれない」文で書いてみたい。

・けっきょくここで取り上げられているもののひとつは死ということなのだが、現代の若者は死に惹きつけられているのかもしれない

・けっきょくここで取り上げられているもののひとつは死ということなのだが、現代の若者は死に惹きつけられているのかもしれない

・死を終わりと考えれば、けっきょく終わりからしか何も考えることができない時代になってしまっているために、若者たちは終わりに惹きつけられているのかもしれない

・人体解剖図とか施術具とかどれも即物的で具体的なもの。若者の多くが即物的なものしか信用できなくなっているのかもしれない

・即物的なものにある種の安らぎを感じるのかもしれない。あまりにも不定形で不確かなものが多すぎるので、それが筋肉や骨格のようなものであれ、まさに具体物を求めているのかもしれない

・別に「医学と芸術展」を観に来たのにはたいした理由はないのかもしれない

・でもたいした理由もなく、ここまで観にくることはあり得ないかもしれない

・でもこうやって書いてきて、これは現代若者の心性にとどまらず、けっこうぼくら一般の現代人=老若男女の心性にも通じるものでもあるかもしれない

そんな風に思えてきた。そんな風なことをふと思い始めたのだった。

よしむね

これは、ぼくがコラーゲン入りラーメン・スープの作り方という男の料理教室に行ったときのこと。添付の写真はそのとき作ったラーメンとチャーシュー飯。ちゃんと作ったように見えるだろうが、味付けタマゴといい、ほとんどは段取りよく仕込まれていたものも多く、自分で実際に作ったものとはあまりいえないのだが。

これは、ぼくがコラーゲン入りラーメン・スープの作り方という男の料理教室に行ったときのこと。添付の写真はそのとき作ったラーメンとチャーシュー飯。ちゃんと作ったように見えるだろうが、味付けタマゴといい、ほとんどは段取りよく仕込まれていたものも多く、自分で実際に作ったものとはあまりいえないのだが。

それはそうとして、ここで書きたいのは、男の料理教室といっても、その日男で実際に参加したのはぼくを入れて3名くらいで、それ以外の圧倒的多数は女性だったという事実。教室のシェフ先生の言葉だけれど、「男の料理教室とは言ってますが、いつも女性のかたのほうが多いんですよ!」。

つまり最近の男は草食化しており、やれマイ弁を作ってくるものも多いとかマメになったとかいろいろ言われてはいても、それはまだ少数派なのか、やはり圧倒的に、何にせよ世のイベントの津々浦々・その枝葉末節に至るまでの命脈を支えているのはまだまだ女性の実需なのだということ。もっと言えば結局は女性に気に入られないようなイベント・企画は流行らない・長続きしないということだろう。男の料理教室の実際も女性でもっているのである。

上智大学経済学部教授の鬼頭宏さんが以前話をされていたインタビュー記事(1月7日の日経新聞朝刊)によると、日本の人口が長期にわたって増えた時期は過去の歴史で4回。縄文時代前半、弥生時代から平安時代、室町から江戸時代前期、幕末から21世紀初頭まで、だそう。逆に減った時期も4回で、縄文時代後半、鎌倉、江戸中・後期と現在なのだという。

そして、人口が飛躍的に増える時期は新しい文明システムが展開する時期で、一方人口が減少する時期には文明が成熟し、人々の関心が外よりも内面に向かい、ハードよりソフト志向、工業よりサービス、男より女の役割が増す、時代なのだという。これは一般論としてはむべなるかな、というところだろう。

また社会学者の見田宗介さんが著書のなかで書かれていたことだが、世界史的に人口推移を捉えてみると、実は1970年半ばくらいからが変局点になるという。つまり、産業革命をへて20世紀に入りそれまで一本調子で増加し続けてきた人口増大の傾向が、1970年半ば頃をターニングポイントにして鈍化する(曲がり角を迎える)兆しが現れ始めていたのだという。因みに1970年代半ばというのは石油危機があり、ローマ・クラブが「成長の限界」というレポートを提出したころ。

人口減少のトレンドはなにも日本だけに限った話ではなく、現在の世界人口が推定68億くらい(2009年時点)あり、2050年には90億近くになるなどの予想がなされてはいても、その増加スピードは明らかに弱まってきており、世界の人口試算では21世紀の前半で平衡・均衡曲線に移り、その後はいずれかの時点でピークを打ってやがては人口減少に移行していくということになるのだろう。21世紀にはいり人類も成長期を終えつつあるのだ(もう疾うに成長は限界だったわけかな)。

そしてそうだとすれば、遅かれ早かれ日本も世界もこれから明らかに長いだらだら坂の坂道を下ってゆくことになり、ソフト志向が強まるとともに、何処の地でも女性たちが活躍する時代が当分続いてゆくのである。世界は、かわいいKAWAII!に憧れる女性たちで埋め尽くされるのだろう。けっこうなことではないか。そして世の男たちはといえば、昼下がり、坂道のベンチに座って何を思うのだろうか? そのときも男もすなる料理というものが果たしてまだ残っているだろうか。

よしむね

この間、誕生日だった日に、たまたま新聞の記事の見出しが目に入った。

この間、誕生日だった日に、たまたま新聞の記事の見出しが目に入った。

「CD生産額 09年16%減」

「マンション発売09年 17年ぶり4万戸割れ」

「VC投資 1000億円割れの公算 09年度、新規上場の減少で」

「百貨店閉鎖 最悪に迫る」

いずれも我が日本国でのこと。これは09年度の話とはいえ、世の中がどんどん衰退している、その縮み速度ばかりが目立つような記事。どれもこれも日本全体が明らかな減衰モードに入っているんだというような。まるで日本という大人がどんどん逆戻りして赤子の時代に戻っていくような錯覚、ちょうと昨年上映された映画「ベンジャミン・バトン 数奇な人生」(原作はF・スコット・フィッツジェラルド)のようだ。

たしかに去年の落ち込み方はすごかった。特に一月とか二月とか。それでも新橋でお酒を飲む人たちは結構いたが。やけのやんぱちだったのかな。そういえば、あの頃あまりの受注額の少なさに、この世の終わりだと思ったと呟いていた人がいたっけ。

ぼくもそれなりに年齢をくってきたので、お蔭様で悪かった時期はいろいろ経験させてもらった。90年、91年、97年、98年とか2001年とかたしか2003年とかもひどかったよなぁ、とか。

それで、今年はどうなるか? 奈落はもうないか。まだ崖の残りがあるのか。喉元は過ぎたのだろうか。なにもたしかではないが。世の中は、ひとつのバブルを終えて、また別のバブルを探して動き始めているようにも見える。とにかくバブルがなければ経済は成り立たない。そして、これからはやれ中国だ、もうG20だ、ドルの崩落だ、商品市場だ・・・・等々。

だが、覆水は返らないだろう。中途半端な期待や考えはいっさい止めること、か。

だが、覆水は返らないだろう。中途半端な期待や考えはいっさい止めること、か。

それをはっきり自覚すること。何かが始まるとしても、それは多分かつての姿のままではありえないだろう、おそらく今後、永遠に?

だから自分の誕生日にはせめて新しい水を、まず飲もう。

よしむね

Just another WordPress site

この間麻布十番を歩いていたら、ふと暗闇坂の道標が目にとまった。この通りは過去何度も歩いていたのだが、暗闇坂への目線(意識)がまったく失われていたのだった。写真はそのときの通りの方角からみた暗闇坂なのだが、それとともに俄かに思い出したことがあった。ここは昔寺山修司の劇団天井桟敷(兼事務所)があった場所のはずだ。ぼくの記憶が正しければ(もし間違っていたら、どなたかご指摘ください)。

この間麻布十番を歩いていたら、ふと暗闇坂の道標が目にとまった。この通りは過去何度も歩いていたのだが、暗闇坂への目線(意識)がまったく失われていたのだった。写真はそのときの通りの方角からみた暗闇坂なのだが、それとともに俄かに思い出したことがあった。ここは昔寺山修司の劇団天井桟敷(兼事務所)があった場所のはずだ。ぼくの記憶が正しければ(もし間違っていたら、どなたかご指摘ください)。 プリサーブド・フラワーをご存知だろうか。ご存知のかたも多いはず。元々は生花だが、手入れ・水やりなしでも最低2年くらいもつフラワー・アレンジメントの一種。プリサーブドに限らないが、最近男性のあいだでもフラワー・アレンジメントや自分のために花を買う習慣が増えているという。これも古くはわが国平安朝に由来する雅につながるものなのか、最近の草食系男子のムーブメントにも現れていることなのか。

プリサーブド・フラワーをご存知だろうか。ご存知のかたも多いはず。元々は生花だが、手入れ・水やりなしでも最低2年くらいもつフラワー・アレンジメントの一種。プリサーブドに限らないが、最近男性のあいだでもフラワー・アレンジメントや自分のために花を買う習慣が増えているという。これも古くはわが国平安朝に由来する雅につながるものなのか、最近の草食系男子のムーブメントにも現れていることなのか。 これはとても残念な話。ここ20年以上、友人たちとテニスをやってきたのだが、その施設が例の、うわさの厚生年金関連の施設だったため、世田谷区に払い下げになってしまい、実質使えなくなってしまった。そこは料金も比較的安くかつ交通のアクセスをふくめて東京近郊のいろんな所に住んでいる友人にとっても集まりやすい場所だったのだが。

これはとても残念な話。ここ20年以上、友人たちとテニスをやってきたのだが、その施設が例の、うわさの厚生年金関連の施設だったため、世田谷区に払い下げになってしまい、実質使えなくなってしまった。そこは料金も比較的安くかつ交通のアクセスをふくめて東京近郊のいろんな所に住んでいる友人にとっても集まりやすい場所だったのだが。

・けっきょくここで取り上げられているもののひとつは死ということなのだが、現代の若者は死に惹きつけられているのかもしれない

・けっきょくここで取り上げられているもののひとつは死ということなのだが、現代の若者は死に惹きつけられているのかもしれない

この間、誕生日だった日に、たまたま新聞の記事の見出しが目に入った。

この間、誕生日だった日に、たまたま新聞の記事の見出しが目に入った。 だが、覆水は返らないだろう。中途半端な期待や考えはいっさい止めること、か。

だが、覆水は返らないだろう。中途半端な期待や考えはいっさい止めること、か。